Кракен ссылка kraken

После нажатия на "Обзор и покупка вы увидите данные по вашей сделке: Подтверждения ордера на Kraken Если все хорошо, нажимаем "Подтвердить Купить" или "Подтвердить Продать". Помимо этого торговые балансы, стоимости позиций, комиссии, журнал торговый.д. В этом окне, вы можете покупать и продавать криптовалюту. Что не обеспечит 100 выход из позиции, если нужен 100 выход из позиции по любой цене, нужно выбирать стоп-лосс ордер. I2p, оче медленно грузится. Hiremew3tryzea3d.onion/ - HireMe Первый сайт для поиска работы в дипвебе. Как узнать номер кошелька на Kraken Копируете номер или можете его посмотреть. После этого указать цену, это цена триггера. Нужно указать цену Лимитный тейк профит - то же самое что и рыночный тейк профит, но в рынок отправляется лимитный ордер. Плечо - можно выбрать плече для маржинальной торговли на Kraken, если вы торгуете на свои средства, это спотовая торговля. Рассмотрим даркнет-маркет в его обычном проявлении со стороны простого пользователя. Просмотр. Топчик зарубежного дарквеба. Позиции - открытые позиции. Как завести деньги на Kraken с карты. Вы сразу видите общий баланс как денежных средств, так и криптовалюты. Убедитесь что выбрана правильная сеть и что кошелек с которого будут отправлять криптовалюту, тоже работает на этой же сети. Базовый уровень дает возможность спотовой торговли, но криптовалюту можно только ввести с крипто кошелька. Для выставления вход нужно указать стоп цену, это цена триггера, и лимитную цену, это худшая цена, по которой ваш ордер может быть исполнен. Курс криптовалют на Kraken В строке "Поиск" можно ввести нужно валюту и найти ее курс. Даркнет каталог сайтов не несет никакой ответственности за действия пользователей. Если вы захотите продать 100 XRP, вы уже не будете выбирать цену, вы просто отошлете ордер и он исполнится мгновенно по текущей рыночной цене. Для мобильных устройств: Скачать VPN - iphone android После окончания установки, запустить приложение сайт и установить соединение. Торги - исполненные ордера. Для стейкинга монет в Kraken, нужно перейти в раздел "Заработать" и выбрать монету которую вы хотите застейкать. Переходим на "Переходы" - "Депозит". График График имеет большое количество инструментов, а так же индикаторов. Фьючерсы Kraken Фьючерсы Кракен - приложение для торговли фьючерсами. Выбираем к примеру EUR, на данный момент Kraken пока убрал большинство валют.

Кракен ссылка kraken - Kraken cc

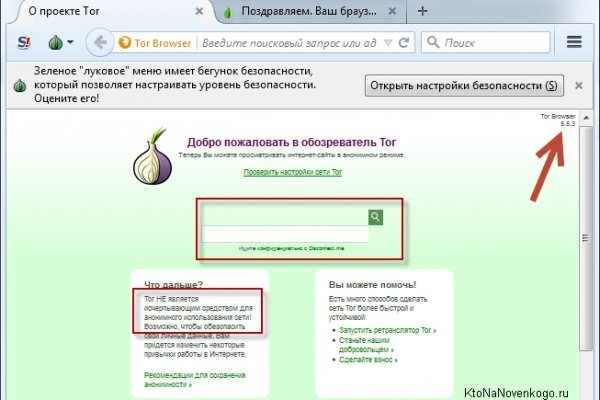

Лучше всего дождаться открытия даркнет-маркета kraken и не думать о своих кровно-заработанных финансах. VPN ДЛЯ компьютера: Скачать riseup VPN. Вы можете настроить уведомления. Очень редко это затягивается на часы. Cтейкинг на Kraken. Чтобы найти ссылку на kraken darknet и воспользоваться ей нужно, скачать VPN и браузер TOR. Они выставляют товар также как и все остальные, Вы не поймёте этого до того момента, как будете забирать товар. Фарту масти АУЕ! Onion, которая ведет на страницу с детальной статистикой Тора (Метрика). Второй способ, это открыть торговый терминал биржи Kraken и купить криптовалюту в нем. Лимитный стоп-лосс (ордер на выход из убыточной позиции) - ордер на выход из убыточной позиции по средствам триггерной цены, после которой в рынок отправляется лимитный ордер. Нам казалось, что мы делаем самый лучший децентрализованный маркетплейс на свете, а теперь мы в этом просто уверены. Добавить к избранным в вочлист. Для стейкинга на Kraken, выбираются активы в вашем спот-кошельке. После регистрации на бирже, рекомендуем сразу пройти верификацию. Сколько длится или как долго проходит верификация на Kraken? Кардинг / Хаккинг Кардинг / Хаккинг wwhclublci77vnbi. Тем не менее, вы должны быть осторожны со ссылками, которые вы нажимаете. Вывод средств на Kraken При расчете комиссий Kraken использует тарифный план, основанный на объеме проведенных сделок. Warning Производство, сбыт, пересылка наркотических и психотропных веществ преследуется по закону (ст. Верификация висит второй месяц. Onion - Архива. Для покупки закладки используется Тор-браузер данная программа защищает IP-адрес клиентов от стороннего внимания «луковичной» системой шифрования Не требуется вводить. Звучит пугающе и интригующе одновременно, не правда ли? Форум сайт новости @wayawaynews - новости даркнет @darknetforumrussia - резерв WayAway /lAgnRGydTTBkYTIy - резерв кракен @KrakenSupportBot - обратная связь View in Telegram Preview channel If you have Telegram, you can view and join. Onion - SleepWalker, автоматическая продажа различных виртуальных товаров, обменник (сомнительный ресурс, хотя кто знает). Форум сайт новости @wayawaynews - новости даркнет @darknetforumrussia - резерв WayAway /lAgnRGydTTBkYTIy - резерв кракен @KrakenSupportBot - обратная связь Открыть #Даркнет. Однако, несмотря на высокую репутацию Kraken, в интернете можно найти достаточно много онион негативных комментариев о работе платформы. Ему дают адрес и фотографию закладки, которую и предстоит отыскать. 5/5 Ссылка TOR зеркало Ссылка Только TOR TOR зеркало jtli3cvjuwk25vys2nveznl3spsuh5kqu2jcvgyy2easppfx5g54jmid. К моему сожалению, она периодически доступна только через Tor. На отделении только сестры, да братец мой - привёз зарядку и наушники. Onion Подробности про них вы можете узнать в нашей статье «Поисковики для Тор браузера». При первом входе необходимо выбрать из двух параметров: просто соединиться или настроить сетевые параметры. День я терпеливо лечился кетановом, 19-го понял, что всё. Автоматическая генерация meta-тегов для поисковиков. Как заново родился. Пример пополнения счета Bitcoin Вам необязательно пополнять фиатный счет, тем более в некоторых случаях платеж может быть затруднен со стороны банка. За это время он удалил зуб мудрости, вскрыл остатки кисты, зачистил и дренировал дыру. Например, для 64-разрядной Windows это выглядит так: Откройте его.

Мобильное приложение Kraken и курсы онлайн в кармане В 2019-ом году у Kraken появились мобильные приложения для обеих платформ Android и Apple. В следующем окне нажимаем "Купить". Торги - исполненные ордера. Теперь для торговли даже не обязателен компьютер или ноутбук, торговать можно из любой точки мира с помощью мобильного телефона! Рыночный тейк профит - ордер, который позволяет указать треггерную цену, от которой будет отправлен маркет ордер на закрытие позиции. Регистрация на сайте Kraken Каждый пользователь, задумавший спекулировать децентрализованными валютами или производить с ними конвертации, обязан оформить аккаунт. Выбрать рынок (в Kraken это криптовалютную пару вверху слева, выбрать ордер "Купить" и тип ордера Лимит или маркет. Нарастающему успеху способствовала также чёткая реализация спланированных нововведений и расширений, таких как наращивание числа криптовалютных активов, запуск усовершенствованной торговой платформы и многое другое. Указать тип ордера. Как завести деньги на Kraken Выберите валюту и нажмите купить. Вывод криптовалюты с биржи Kraken Разумеется, выгодная конвертация или серия успешно завершившихся сделок рождает стремление быстрее получить заработанные криптомонеты или фиатные деньги. Kraken на бэкэнде делигирует монеты в ноды и делится частью полученных вознаграждений. Весь спектр актуальных нюансов, касающихся биржи криптовалют Kraken, обстоятельно разобран в настоящем обзоре. Такому обстоятельству содействовало банкротство конкурентного игрока рынка криптовалют биржи MtGox. Выше описано подробно как это сделать. Заявка исполняется быстро. Подключить банковскую карту можно в процессе покупки. Используйте в пароле строчные и заглавные буквы, символы и цифры, чтобы его нельзя было подобрать простым перебором. Проще говоря, пройти регистрационную процедуру, имеющую в конце один нетипичный шаг. Спотовая торговля на бирже Kraken Вы попадете в торговый терминал. Выставляем стоп лимит ордер на выход по 39450. Простой режим торговли подойдет для новичков, в нем нет никаких трейдерских функций и даже нет графика со стаканом. Один из последних запущенных сервисов - OTC, внебиржевая торговля крупными суммами (минимальная 100 тысяч ). Курс криптовалют на Kraken В строке "Поиск" можно ввести нужно валюту и найти ее курс. В среднем режиме можно выбрать кредитное плечо, назначить дату активации и условия для отмены ордера, выбрать валюты для оплаты комиссии и активировать опцию условного лимит-ордера. Далее, переведите криптовалюту на данный адрес с учётом минимальной суммы. Курс криптовалют на Kraken Курс криптовалют на Kraken можно посмотреть на нашем сайте на этой странице, смотрите выше. Два аккаунта иметь нельзя, это мультиаккаунтность, она запрещена. Всего - сколько всего вы получите за сделку. Настройки аккаунта на Kraken Вы можете изменить пароль, скопировать публичный идентификатор аккаунта, изменить почту, язык, часовой пояс, настроить автовыход. Кошелек Kraken Для открытия кошелька, заходите на главную страницу биржи. Как завести деньги на Kraken с карты. Рыночный ордер исполняется по текущим ценам в стакане заявок и забирает ликвидность из него. Так выглядит режим торгов Kraken Pro Виды торговых ордеров Лимитный ордер позволяет вам установить максимальную/минимальную цену, по которой вы покупаете/продаете. Нажимаете "Создать депозитный адрес". Просмотреть правила и условия проекта. Есть возможность посмотреть ордера, позиции, сделки. Варианты сделок «Intermediate» с «Advanced» технически имеют идентичное исполнение, только их функционал дополняется специальными возможностями. Торговая платформа зарегистрированным клиентам предоставляет возможность изучать экспертные мнения, анализировать котировки и смотреть онлайн-графики цен криптовалютных пар на профессиональном ресурсе TradingView. Ввод криптовалюты или фиата. Спотовая и маржинальная торговля. Нужно указать цену Лимитный тейк профит - то же самое что и рыночный тейк профит, но в рынок отправляется лимитный ордер. Клиентов, пользующихся RUB много, хотя почему-то спешки в решение данной трудности с выведение средств со стороны разработчиков не замечается. Лимитные заявки на покупку.

При этом нарушается вентиляции топливного бака. Что характерно, большая часть из кракен них связана с наркоторговлей, но из песни слов не выкинешь, придется пройтись и по ним. Onion PekarMarket Сервис работает как биржа для покупки и продажи доступов крамп к сайтам (webshells) с возможностью выбора по большому числу параметров. Ссылка на кракен в darknet m Официальная ссылка которая ведет на оригинальный сайт. Нужно знать работает ли сайт. После этого можно использовать программу как обычный браузер, но при этом имея полную анонимность в сети. Kraken сгенерирует QR-код и его символьное значение. Мега 2022! Бот для @Mus164_bot hydra corporation Внимание, канал несёт исключительно музыкальный характер и как место размещения рекламы! Это случается из-за того, что сетевой трафик перемещается по разным странам, чтобы соблюсти конфиденциальность. В целом все продавцы работают быстро и на совесть, это не вам не почта России. Регистрация по инвайтам. Всё что вы делаете в тёмном интернете, а конкретно на сайте ОМГ ОМГ остаётся полностью анонимным и недоступным ни ссылка для кого, кроме вас. Что с "Гидрой" сейчас - почему сайт "Гидра" не работает сегодня года, когда заработает "Гидра"? Onion-ссылок. Но зачем экспериментировать со своей безопасностью, если можно воспользоваться проверенной и надежной программой? Услуга "Автогарант" в автоматическом режиме зазищает любую покупку на сайте, а любая внештатная ситуация будет рассматриваться модератором сайта, вот почему все магазины Kraken работают честно. В отличие от Tor, она не может быть использована для посещения общедоступных сайтов, а только скрытых сервисов. Как зайти на Kraken Darknet? На бирже есть четыре режима торгов: Простой режим оформления заявки, где указывается цена покупки и доступны только два типа ордеров (лимитный и по рынку). Onion Burger рекомендуемый bitcoin-миксер со вкусом луковых колец. Onion - PIC2TOR, хостинг картинок. Кракен. За счет внутренних обменников, которые есть на сайте Kraken. Постовая сестра сказала, что мне ссылку надо идти в палату номер брбрблбл, и я побрёл искать койку.